Retrouvez ici des extraits des articles publiés dans la Revue du pays d’Estrées, ou dans l’Almanach de l’Oise.

JOHNY ÉPOUSE SYLVIE À LOCONVILLE

Nous avons déjà raconté ce mariage dans notre livre Nouvelles chroniques du pays de Thelle. Mais, dans l’ouvrage présent qui évoque les années soixante dans l’Oise, il était difficile de ne pas parler à nouveau de cet événement emblématique qui marque d’une pierre blanche la fin des années yéyé. C’est pourquoi, nous avons choisi de republier ce texte que nous avons toutefois augmenté et complété de nouveaux documents.

Le 12 avril 1965, le petit village de Loconville, devint, l’espace d’un jour, le lieu où se dirigeaient tous les regards des Français : Johnny Hallyday et Sylvie Vartan convolaient en justes noces. Ce paisible coin du Vexin français fut brusquement envahi par une nuée de journalistes (presse écrite et parlée confondues) et par une foule de fans en délire, lecteurs de Salut Les Copains, accompagnés de leurs parents pas moins enthousiastes. Le lieu du mariage avait pourtant été tenu secret mais, bien entendu, tout le monde était au courant !

Se doutant certainement de l’affluence inhabituelle qu’allait déclencher ce mariage de célébrités, le maire filtra l’entrée de la minuscule salle de la mairie : il distribua des coupe-files sur présentation d’une carte d’identité ou d’une carte de presse comme il était d’usage lors des voyages officiels des monarques ou des chefs d’État. Ceux, nombreux, qui n’avaient pas pu obtenir de laisser-passer usèrent de subterfuges pour prendre quelques clichés de la cérémonie. On escalada une gouttière, on découpa une vitre pour entrer par la fenêtre, on alla jusqu’à retirer quelques tuiles du toit d’un bâtiment voisin pour se ménager une vue plongeante sur la cérémonie… Le métier de photographe de presse, fût-ce de presse à sensations (le mot « people » n’était pas encore en usage !) nécessite un peu d’audace et comporte certains risques.

Enfin, entourés de gendarmes, les fiancés vedettes apparurent : Sylvie, ravissante dans sa robe blanche en mousseline de soie, portant une grande cape, bordée de dentelle, nouée par un gros nœud et coiffée d’un capuchon immaculé (et pas d’un voile) et Johnny, sobrement vêtu de noir. Derrière, les demoiselles d’honneur (un peu effrayées), les témoins (dont Jean-Marie Périer, célèbre photographe des yéyé, témoin de Sylvie), d’autres gendarmes (débordés), les invités (du « show-business »), des journalistes et des photographes (bousculés et bousculant) se frayaient un difficile chemin à travers la cohue des admirateurs (au comble de la surexcitation).

(Extrait de Chronique des années soixante dans l’Oise — Pascal Lenoir, Mémoires des pays d’Oise, 2023)

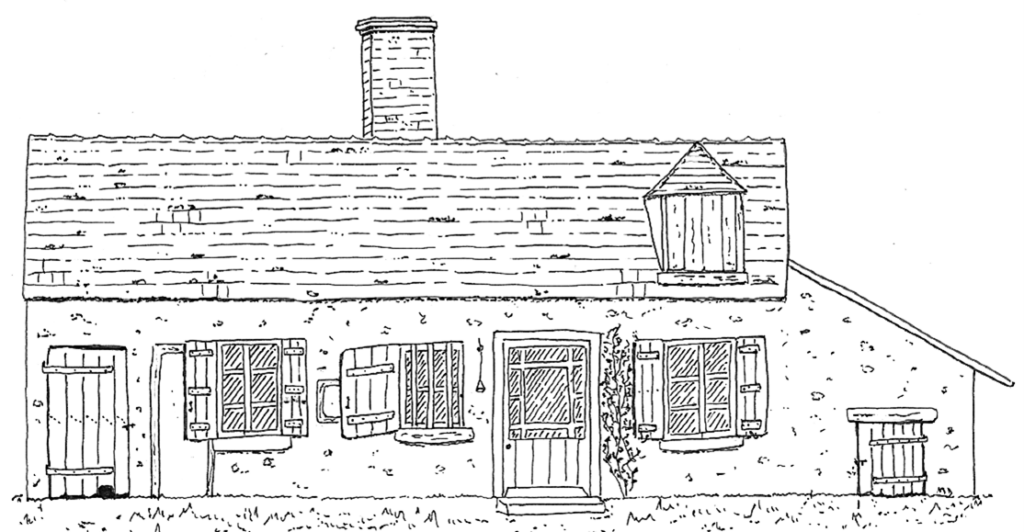

LA MAISON DES BOIS

Le 11 septembre 1971, les télespectateurs de la 2e chaîne de l’ORTF (la seule en couleurs) découvrent le premier épisode de ce qu’on appelle pas encore une série mais un feuilleton : La Maison des bois. Sur un scénario de René Wheeler, Maurice Pialat met en scène la chronique des gens de peu durant la Grande Guerre.

Albert Picard (Pierre Doris), garde forestier, et Maman Jeanne (Jacqueline Dufranne), son épouse, accueillent dans leur maison perdue au fond des bois plusieurs enfants, petits parisiens réfugiés à la campagne en raison du conflit.

Hervé (Hervé Lévy), Michel (Michel Terrazon) et Bébert (Albert Martinez) vont découvrir la vie rurale, bien éloignée de celle qu’ils connaissaient à Paris.

La Maison des bois a été tournée en grande partie dans le Valois. Sans être formellement nommée, on reconnaît les paysages et l’architecture typique de cette région.

Maurice Pialat a posé ses caméras dans les villages de Barbery, Bray, Fontaine-Chaâlis, Versigny…

Dans un numéro de la revue La Rurale de l’hiver 1981, un article consacré aux films réalisés dans le Valois rapporte quelques anecdotes à propos du tournage de La Maison des bois.

Une habitante de Versigny se souvient avoir vu « 100 ou 150 hommes en uniforme militaire de cette époque . C’était bien cela, ajoute-t-elle, à ceci près : la peinture de leur casque brillait trop ! » Une autre dame résidant à Bray se rappelle que la scène de l’enterrement de la comtesse (dans le premier épisode) a été tournée dans le cimetière de ce hameau dépendant de la commune de Rully.

La ligne de chemin de fer de Senlis à Ormoy-Villers a servi de décor à plusieurs reprises. On y voit l’arrivée des mères des enfants et dans le troisième épisode le départ des jeunes appelés pour la guerre.

Maurice Pialat déclara par la suite que ce tournage fut l’un des plus heureux de sa vie de cinéaste. Le scénario en fut en grande partie improvisé au jour le jour. Les sept épisodes ne racontent pas, à proprement parler, une histoire mais montrent les petits moments de la vie quotidienne vécue par les adultes et les enfants. Une existence aujourd’hui bien lointaine pour la plupart des Français mais qui, à l’époque de la diffusion de La Maison des bois (il y a maintenant plus de cinquante ans) était encore bien présente pour les habitants des campagnes de l’Oise.

Disponible en DVD et rediffusée par la chaîne Arte, cette chronique douce amère ancrée dans un contexte historique dramatique, mérite d’être redécouverte comme la musique de Maurice Ravel, Trois beaux oiseaux de Paradis, contemporaine de l’action.

(Extrait de L’Almanach de l’Oise — 2023)

UN PERSONNAGE FAMILIER DES CAMPAGNES : LE FACTEUR RURAL

À l’instar de la mairie-école, le bureau de poste est un des grands marqueurs de la France des campagnes du 19e siècle. Le ministère des Postes et Télégraphe est créé en 1879 et la Caisse nationale d’Épargne en 1881. En 1910, 23 000 facteurs parcourent inlassablement les rues des villes et les routes des campagnes, hiver comme été, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, sept jours sur sept (on leur accordera un jour de congé en 1919) pour une très modeste rémunération.

Le facteur est un personnage familier qui entre dans toutes les maisons d’un village. Sa longue tournée l’emmène dans les hameaux et les fermes les plus reculés. Il n’est pas rare qu’il abatte trente kilomètres dans la journée et même davantage soit huit à dix heures de marche. Dans les premières années de la IIIe République, le facteur rural porte une blouse bleue à col rouge. Une plaque de cuivre est passée dans la courroie de sa sacoche en cuir. Fournie par l’administration, elle atteste de sa qualité. D’un pas égal, il distribue le courrier, les journaux et relève les boîtes aux lettres des communes rurales d’où son nom de facteur-boîtier. En plus des lettres, il apporte les nouvelles locales qu’il révèle autour d’un verre de vin ou de cidre et rend de petits services aux uns et aux autres. À l’aube du 20e siècle, le facteur est doté d’un uniforme qui se résume parfois à une veste vareuse et à un képi à liseré rouge. Durant l’été torride de 1900, l’administration postale autorise ses agents à troquer leur couvre-chef habituel contre un canotier (acheté à leurs frais) et accepte de fournir gratuitement un ruban noir avec l’inscription « Postes ». L’année suivante, ce type de chapeau fera partie de l’uniforme attribué à chaque facteur.

Progressivement, l’administration postale, d’abord réticente en raison de possibles accidents, dote certains facteurs d’une bicyclette. La tournée se fait plus rapidement avec moins de fatigue. La Manufacture française d’armes et de cycles de Saint-Étienne en profite pour proposer le modèle « Hirondelle-Facteur » à bandages pleins. Au cours des grandes crues de 1910, le facteur n’hésite pas à troquer son vélo contre une barque pour distribuer le courrier aux sinistrés comme le montre cette carte postale le représentant « faisant sa tournée en barque ».

Le plus célèbre des facteurs ruraux est sans aucun doute François immortalisé par Jacques Tati dans son film Jours de fête. Mais l’Oise avait aussi son « facteur François », peut-être un peu moins célèbre que son collègue homonyme du village berrichon de Sainte-Sévère-sur-Indre mais qui servit tout de même de modèle pour une série de cartes postales. Cet aimable fonctionnaire méruvien y prenait la pose, la bicyclette à la main. Jacques Tati a-t-il vu ces cartes et s’en est-il inspiré pour composer son personnage qui effectue sa tournée “à l’américaine” … Le préposé d’après-guerre qui parcourt les rues et les chemins de Sainte-Sévère-sur-Indre après la Seconde Guerre mondiale est-il le petit cousin du facteur François qui distribuait le courrier en pays de Thelle à la Belle É poque ?

Qui nous aidera à démêler cette énigme ?

(Extrait de L’Almanach de l’Oise — 2024)

PROMENADE DANS LES FERMES D’ANTAN PAR PASCAL LENOIR

Les cartes postales imprimées au début du 20e siècle demeurent des témoignages irremplaçables sur la vie quotidienne des femmes et des hommes de la « Belle Époque », celle de l’avant-guerre 1914-1918. Par bien des aspects, cette existence laborieuse se poursuivra jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les grandes mutations agricoles comme le remembrement, l’utilisation d’engrais chimiques et la mécanisation n’entreront réellement en action que dans les années 1960.

Pour évoquer cette époque, nous avons puisé dans deux ouvrages : De l’habitation dans le département de l’Oise : son hygiène de G. Baudran (Firmin-Didot, 1897) et L’agriculture dans le département de l’Oise de Th. Leroux et M. Lenglen (J.-B. Baillière et fils, 1909). Les extraits choisis de ces deux ouvrages sont accompagnés et illustrés par des cartes postales.

Au tournant des 19e et 20e siècles, dans les villages — et même dans les villes — les fermes sont encore très nombreuses, des plus modestes aux plus majestueuses, exploitées par une foule de petits cultivateurs et de rares grands propriétaires terriens.

Le petit cultivateur travaille pour lui-même. Il fait fructifier quelques lopins de terre, possède une ou deux vaches. Son épouse s’occupe de la volaille qui court en liberté autour de la maison, du jardin potager et du verger.

Le grand propriétaire terrien règne sur un vaste domaine. Il emploie des travailleurs agricoles à l’année que d’autres viennent renforcer lors du temps fort de l’année agricole : la moisson. Souvent à l’écart des agglomérations, ces domaines agricoles constituent, par leur importance et le nombre de leurs habitants, de véritables petits villages indépendants.

(Extrait de La Revue du pays d’Estrées 84/85 — Septembre 2023)

LE BOUQUET PROVINCIAL DE BÉTHISY-SAINT-PIERRE PAR PASCAL LENOIR

En présence d’une assistance considérable, les fêtes organisées à l’occasion du bouquet provincial de la Ronde du Valois et de la Vallée d’Automne par la compagnie d’arc de Béthisy-Saint-Pierre, célébrait en même temps le bicentenaire de cette vénérable association. L’événement ouvrait le concours général a une douzaine de championnats de la Ronde du Valois.

Malheureusement, en ce dimanche 7 mai 1933, le mauvais temps contraria un peu les festivités. Les habitants de Béthisy avaient pourtant depuis de longues semaines préparé ce bouquet. Tout avait été mis en œuvre pour embellir la localité. On se faisait un point d’honneur de préparer une réception grandiose. La veille, ils avaient magnifiquement pavoisé et décoré leurs rues de fleurs et de feuillages et élevé de nombreux arcs de triomphe de verdure sous lesquels allait passer le cortège.

Comme le veut l’usage, les jeunes filles de Senlis, vêtues de blanc avec ruban bleu, furent reçues à l’entrée de la localité par leurs compagnes de Béthisy habillées, elles, de blanc et de rose. Mlle Marie-Louise Camilly, au nom de ses amies de la section des Jeunes de Senlis et le capitaine Mailllet, de la compagnie d’arc du Bastion de la Porte de Meaux à Senlis, prononcèrent de petits discours de circonstance auquel répondirent Mlle Lucienne Bertrand, de la Jeunesse de Béthisy, ainsi que le capitaine de la compagnie locale.

Pendant près de deux heures, entre les averses et les rares accalmies, le défilé parcourut héroïquement les rues de la commune, insensible aux rafales qui s’abattaient avec régularité sur le dos des participants et sur les épaules des jeunes Béthisiennes. Les musiques et les dignitaires de l’arc précédaient les autorités : le sous-préfet de Senlis, le sénateur Decroze, le député Vassal, le maire de Béthisy Maurice Chopinet … et de nombreuses autres personnalités de l’archerie.

(Extrait de La Revue du pays d’Estrées 82/83 — Janvier-Mai 2023)

LA SUCRERIE DE FROYÈRES (HAMEAU DE CHOISY-LA-VICTOIRE) PAR JOËL HIQUEBRANT – RPE N°82/83

A l’époque de la création de la sucrerie de Froyères, écart dépendant de la commune de Choisy-la-Victoire, les lieux sont quasiment déserts. Le recensement de la population de 1851 fait seulement état de deux maisons, abritant deux ménages et sept habitants au total. Pourtant l’endroit est de très haute antiquité et on y a découvert des vestiges de toutes les époques.

La terre appartenait initialement à l’abbaye de Saint Denis et passa au XIIe siècle aux abbayes de Chaalis et d’Ourscamp. L’exploitation agricole proche de l’ex-sucrerie, est probablement l’héritière des granges monacales du Moyen-Âge.

A propos de ce nom, Michel Robin évoque dans son ouvrage Le terroir de l’Oise aux époques gallo-romaine et franque(page 154), la notion de conquête agricole ; le verbe frayer, (comme rompre) exprimant les efforts pour extirper la végétation, qu’il s’agisse d’un chemin ou d’un champ cultivé. La plupart des sucreries se sont installées à proximité des exploitations agricoles, des grands axes routiers, des canaux, des rivières et plus tard des voies ferrées pour mieux assurer leur approvisionnement et l’expédition de leurs produits. Celle-ci ne fait pas exception à la règle, placée juste au bord de la route de Flandre, au milieu de terres propres à la culture de la betterave.

(Extrait de La Revue du pays d’Estrées 82/83 — Janvier-Mai 2023)

À LA DÉCOUVERTE DE PIERRE ET MARCELLE CANIVET, INVENTEURS ET CÉRAMISTES

Il y a quelques années, connaissant notre intérêt pour la céramique, une personne membre de l’association des Deux Montagnes (association d’histoire et de patrimoine des pays d’Oise) nous communique un ancien article d’Art & Décoration (1989) parlant, sur deux pages, de Pierre Canivet. D’autres témoignages à propos de cet artiste dont nous apprenons qu’il vivait à Varanval, hameau de la commune de Jaux, vont finir par stimuler notre curiosité.

L’article que nous proposons est le fruit d’une enquête. Il est une première approche dans la découverte et la connaissance d’une personnalité originale. Artiste aux talents multiples et variés, Pierre Canivet a touché à différents modes d’expression : illustration, dessin de presse, décoration, fabrication de jouets, restauration de poteries… Mais ses dons se sont particulièrement révélés dans le domaine de la céramique. Il est notamment l’inventeur d’un procédé de « mosaïque de faïence » qui connaîtra un grand succès. Pierre Canivet aurait pu être aussi un faussaire de génie comme le prouvent les faux « Égyptiens » et les faux « Grecs » qu’il réalisa à la demande du musée Vivenel de Compiègne, copies d’authentiques pièces exécutées afin de permettre leur présentation au public.

L’œuvre et la vie de Pierre Canivet est indissociable de celle de Marcelle Martin, sa compagne puis son épouse, elle-même céramiste de grand talent qui, à partir des années 1940, travailla quotidiennement à ses côtés. […]

(Extrait de La Revue du pays d’Estrées 80/81 — Des artistes céramistes : Pierre et Marcelle Canivet)

La Famille Canivet à l’exposition de José Luis Sanchez à Paris (Artcurial, 1978).

Création sur carreau (19 X 24 cm) signée P. Canivet [19]90.

À l’école du village (Francières)

L’école du village n’est pas seulement un lieu où l’on apprend, avec plus ou moins de douleur, les rudiments du savoir. C’est aussi un lieu où l’on s’amuse. En fin d’année, il est de tradition de présenter un spectacle pour les parents et les habitants. Ici, on l’aura reconnu, c’est le conte Blanche-Neige et les sept nains. Dans leur beau costume d’un jour, il n’y manque aucun des personnages, pas même la méchante sorcière et le prince charmant.

Autre tradition, la photo de classe. Pour la postérité ou plus simplement pour se souvenir, les élèves posent sagement avec leur instituteur (ici M. Jules Thellier) ou leur institutrice. Garçons et filles portent une blouse qui cache bien mal la pauvreté de leurs vêtements. Leurs pieds sont chaussés de gros godillots crottés. Dans les campagnes, certaines familles vivent dans une indigence qui frôle la misère. Mal nourris, habitant dans des logements exigus et sans hygiène, ces enfants ont bien des difficultés à se concentrer sur leur travail scolaire. […]

(Extrait de La Revue du pays d’Estrées 78/79 — L’école communale dans le pays d’Estrées)

Les foires et les marchés du Beauvaisis dans les années 1930

En 1930, le calendrier des foires et des marchés n’avait guère évolué en regard de ce qu’il était avant la guerre de 1914-1918. Certaines manifestations remontaient bien plus loin dans le temps. Elles avaient été parfois accordées au Moyen Âge sous les règnes des rois capétiens.

À Beauvais, la foire dite du Franc-Marché se tenait le premier samedi de chaque mois. On y vendait des chevaux, des vaches, des ânes (encore très utilisés comme animal de bât), des moutons et des porcs. Les cultivateurs des environs s’y rendaient également pour se procurer les instruments aratoires et les voitures nécessaires à la bonne marche de leur ferme. On y trouvait toutes sortes de marchandises : draperies, merceries, laines en balle. Un important marché aux bestiaux se déroulait au même lieu le troisième samedi de chaque mois. Dans la ville-préfecture avait lieu deux autres foires importantes : la première dite de la Saint-Pierre, du 25 juin au 15 juillet, dont le point d’orgue était la célèbre fête de Jeanne Hachette (ou fête de l’Assaut), le dernier dimanche de juin, et la seconde dite foire de l’An, du 25 décembre à la mi-janvier. Le premier samedi du mois de juin, un marché aux laines rappelait la vocation textile multiséculaire de la ville. Enfin, le mercredi et le samedi de chaque semaine, les marchands montaient leur étal sur la place de l’hôtel de ville pour proposer des comestibles en tous genres, rouennerie, mercerie, lingerie, poteries, marchandises diverses mais aussi des grains et des fourrages. Le calme habituel qui régnait dans la cité était rompu dès potron-minet par la population rurale qui affluait pour vendre ou pour acheter. Le marché était ouvert au son de la cloche de l’église Saint-Sauveur. […]

(Extrait de l’article l’Almanach de l’Oise 2022)

Cafés des champs et cafés des villes

Quel que soit le nom qu’on lui donne, bistro, troquet, estaminet, débit de boisson… le café n’était pas seulement un lieu où l’on consommait diverses boissons (et assez peu de café) mais aussi un lieu de rassemblement collectif. Dans les villes comme dans le plus petit des villages, ces commerces accueillaient les clients venus se désaltérer, jouer, lire et, parfois, écouter un orateur de passage.

Cafés des champs

Les cafés étaient, autrefois, essentiellement fréquentés par les hommes. Il était généralement mal vu à une femme de s’y rendre à moins que ce ne soit pour récupérer un mari ou un fils un peu trop imbibé pour rentrer par ses propres moyens. Il n’était pas rare que certains pochards rentrent au domicile conjugal brouettés par leur épouse.

Dans les campagnes, le bistro était souvent le seul lieu où l’on pouvait se rencontrer. On y buvait, on y fumait, on y lisait le journal et surtout, on y discutait. Les opinions les plus diverses s’y exprimaient. La radicalité des propos augmentait au rythme des tournées. Ces échanges de vues pouvaient aussi se terminer par quelques horions et l’expulsion des débatteurs par le patron. Dans les arrière-salles, les villageois jouaient aux cartes, au billard ou au jeu de galets, une variante du jeu de bouloir où les palets en fer ou galets se substituaient aux boules.

Le nombre des débits de boissons était considérable. La plus petite commune en avait au moins un. Un village de trois cents habitants pouvait en compter six ou sept et un bourg de deux mille âmes, une vingtaine. Dans les années 1930, à Crillon (440 habitants) il y avait sept estaminets, à Grandvilliers (1 450 habitants), dix-huit et à Mortefontaine-en-Thelle (300 habitants), quatre.

La plupart étaient flanqués d’une épicerie où l’on trouvait les denrées essentielles et tout ce qu’on ne produisait pas dans le cadre familial. On pouvait aussi se procurer au même lieu : du tabac et des journaux locaux ou nationaux. Il y avait des cafés-restaurants, des cafés-boulangeries, des cafés- salons de coiffure et même des cafés-merceries.

Cafés des villes

Dans les villes, les cafés étaient tout aussi nombreux qu’à la campagne. Dans l’annuaire de 1931, on dénombre à Beauvais, dont la population s’élève alors à 16 000 habitants, une centaine de « débitants » sans compter les restaurants et les hôtels. À Méru (5 000 habitants), il y a une dizaine de cafés et vingt-trois cafés-estaminets. Mais, à l’inverse des estaminets des villages, chaque établissement accueille un certain type de clientèle, des bourgeois aux ouvriers. Chez les premiers, on y traite les affaires en invitant les clients importants. Chez les seconds, on s’y rend pour oublier un instant ses dures conditions de vie et de travail. Pour les travailleurs dont les logements sont exigus et inconfortables, le café est le lieu où l’on rencontre ses amis tout en buvant un ou plusieurs verres.

Au café Potard, place de l’Hôtel-de-Ville, on peut, à partir de janvier 1893, téléphoner de la cabine mise à disposition de la clientèle. La communication est gratuite pour Beauvais mais coûte 0,50 F pour Paris. […]

(Extrait de l’article l’Almanach de l’Oise 2022)

Le choléra morbus à Compiègne en 1832

Durant le 19e siècle, plusieurs épidémies de choléra morbus vont ravager la France. Celle de 1832 va faire de nombreuses victimes dans la population française. En six mois, elle fait plus de cent mille morts, semant la panique dans tout le pays. La mortalité s’intensifie en mai pour connaître des sommets en juin au moment de grosses chaleurs.

L’arrivée du choléra à Compiègne

Sévissant de façon endémique dans le delta du Gange, cette maladie, provoquée par des bactéries du genre vibrio a mis des années à parvenir jusqu’en Europe occidentale. La contagion va suivre les routes commerciales de l’époque. En 1823, elle atteint pour la première fois les frontières de l’Europe à partir de l’Asie mineure. En 1831, le choléra fait son apparition à Calais. Puis, sans avoir frappé dans d’autres villes, il éclate soudainement à Paris au printemps 1832, pendant la période du Carnaval.

À Compiègne, le choléra s’abat sur la ville le 7 avril. « Quelques personnes fuyant Paris et qui néanmoins n’avaient éprouvé aucune atteinte se réfugièrent dans cette cité. De là, l’épidémie se propagea rapidement dans les villages limitrophes. » écrit le docteur Douvillé.

Dans son livre, Topographie physique et médicale de Compiègne (1881), ce médecin rapporte les conclusions de deux de ses confrères de l’époque, les docteurs Duvivier et Villette, sur l’avancée de l’épidémie à Compiègne : « À Compiègne le choléra (choléra morbus), observé spécialement à l’Hôtel-Dieu, s’établit dans les rues abimées de paupérisme. Il décime la rue du Donjon, se jette sur la rue aux Chevaux, parcourt la rue des Jacobins, il reprend la rue du Vieux-Pont suit le quai de Harlay, il attaque le bas de la rue d’Ardoise et revient sur ses pas ; il abandonne le centre de la ville, s’échappe au loin vers les faubourgs ; il gagne les hauteurs occupées par la misère, et ne rentra dans l’intérieur de la ville que pour passer le pont, et balayer tout le quai opposé du petit Margny. Le plateau supérieur de la colline en ville habité par la bourgeoisie et le commerce a été constamment oublié par l’épidémie ».

Dans leur compte-rendu sur l’épidémie de 1832, les deux praticiens rappellent la marche inexorable de la maladie : « Jusqu’au 17 Avril, ce fléau prit de l’extension mais à dater de ce jour, il demeure stationnaire pour s’accroître de nouveau vers le 28 et continuer son œuvre de destruction jusqu’au 6 Mai, et après une amélioration de trois mois disparut enfin le 24 Août par cinq cas, tous mortels, 92 hommes et 129 femmes en subirent les atteintes. 48 hommes et 54 femmes en furent les victimes, ce qui fait un quarantième de la population. » […]

(Extrait de l’article l’Almanach de l’Oise 2022)

Procession équestre

À Bouvresse, avait lieu un pèlerinage pour la protection du bétail. Le jour de la Trinité, pour la fête de Saint-Sauveur, une procession rassemblait les hommes à cheval avec leur femme en croupe. À la manière des gardians de Camargue, les cavaliers encadraient les bestiaux qui empruntaient le chemin des Bœufs (dont nous venons de parler) pour se placer sous la protection céleste. Celle-ci était aussi tout spécialement invoquée pour préserver les chevaux des coliques ou « tranchées ». Il se vendait également des gâteaux dits de Saint-Sauveur qu’on rapportait chez soi et qu’on mettait en réserve pour prévenir les maladies des animaux. Il suffisait de faire ingérer une de ces galettes à la bête malade pour obtenir sa guérison.

Selon l’abbé Gellée, « Jadis, il était d’usage dans les fermes de distribuer charitablement ce jour-là aux pauvres de la paroisse la première moisse ou traite des vaches. » En 1930, date à laquelle écrivait l’ecclésiastique, cette coutume était toujours respectée. Le même jour, un marchand ambulant vendait des chapelets, des croix, des médailles et autres objets religieux aux paysans qui s’étaient déplacés pour le pèlerinage. Ce camelot débitait une oraison de sa composition derrière une statue de Saint-Hubert en tenant à la main un talisman contre la rage avec lequel, pour terminer, il se signait. Sous le Second Empire, les habitants de Formerie, dont Saint-Sauveur était la fête patronale secondaire, se rendaient en foule le soir de ce jour pour participer aux réjouissances publiques. […]

(Extrait de l’article l’Almanach de l’Oise 2022)

Utilisation des portes charretières

Bien entendu, pour faciliter le stockage des céréales, il fallait se ménager la possibilité de rentrer les voitures lourdement chargées à l’intérieur de la ferme, ce qui obligeait à pratiquer un passage suffisamment grand dans le mur sur rue de la grange. D’une largeur dépassant parfois les trois mètres et d’une hauteur allant jusqu’à quatre mètres (et plus), ce passage permettait aux charretées de pénétrer sans trop de problèmes dans la cour pour être vidées de leur contenu en alternance avec la travée proche de la voirie.

En cas de nécessité, le fermier pouvait y loger une voiture pleine qu’il n’avait pas eu le temps de décharger. Tributaire du temps, la moisson se faisait dans l’urgence. Tous les bras et tous les moyens disponibles étaient mobilisés pour rentrer les récoltes dans les délais les plus restreints par crainte de la pluie ou de l’orage et son accompagnement de grêle.

A la morte saison, l’entrée se transformait en charreterie pour parquer l’encombrante voiture (ou autre matériel) à l’abri. Au-dessus, des ch’naillères (ou chénaillères), perches non équarries de bonne longueur, servaient à supporter le foin ou des bottes de haricots (Voir encadré ci-contre).

Durant les mois d’activités agricoles (l’essentiel de l’année), les battants étaient laissés ouverts en journée et uniquement refermés le soir. La nuit, les personnes et les biens étaient en relative sécurité. Seule une porte piétonne, ch’potuis, intégrée à la grande porte ou, plus fréquemment, placée à côté dans le mur, offrait la possibilité aux personnes à pied d’entrer et de sortir à leur guise.

Par la suite, l’un des deux vantaux fut muni d’un héquet appelée aussi en picard ézé, barrière ou porte à claire-voie à hauteur d’appui, qui empêchait les enfants en bas âge ou à la volaille de se sauver dans la rue. Une cloche à tirette était à la disposition du visiteur pour signaler son arrivée au maître des lieux et à ses chiens de garde.

On voit que les entrées charretières répondaient à des critères utilitaires, elles pouvaient aussi obéir à des critères moins pratiques et plus ostentatoires. Elles étaient aussi une représentation de l’aisance du propriétaire, un signe ostensible de richesse comme l’a été, en son temps, l’automobile ou, aujourd’hui, la possession d’une piscine. Les paysans, qu’on représentait habituellement comme cachottiers et près de leurs sous, n’hésitaient pas à montrer leur réussite au travers de bâtisses imposantes et majestueuses. Par définition, l’entrée était le premier élément vu par le visiteur : il fallait se montrer à la hauteur de sa réputation !

(Extrait de l’article Portes charretières dans le pays d’Estrées, La Revue du pays d’Estrées n° 41)

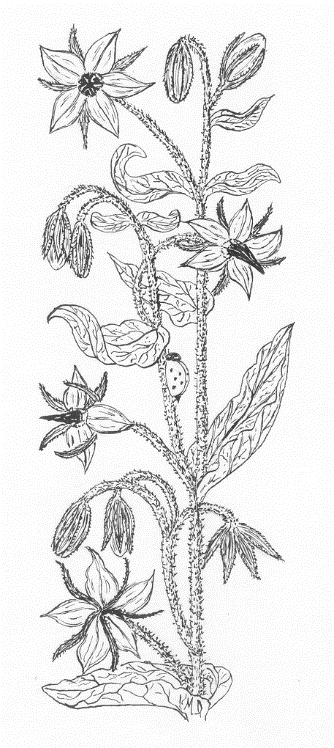

L’étoile bleue du jardin

Avec ses petites fleurs bleues en forme d’étoile, renversées vers le sol, et ses feuilles aux poils raides et piquants, la bourrache (Borrago officinalis), d’une hauteur d’environ 30 centimètres, est du plus bel effet dans un potager campagnard. Elle se cultive facilement, se multipliant d’elle-même, sans intervention du jardinier. Un dicton prétend que : « Là où elle s’est installée, on ne la fait plus partir. »

Dans notre région, elle peut se trouver à l’état naturel. Dans sa Flore départementale, Louis Graves note : « La bourrache croît dans les décombres, au voisinage des lieux habités ; elle n’est abondante nulle part et provient évidemment d’anciennes cultures. » En effet, cette plante de la famille des borraginées, était cultivée dans les jardins médiévaux d’où, avec le temps, elle s’était probablement échappée. Inconnue des hommes de l’Antiquité, elle semble originaire de la Syrie. Les Arabes l’ont répandue en Europe méridionale et en Espagne. Certains auteurs affirment que les Croisés l’auraient ramenée de Damas. Elle s’est vite acclimatée en remontant vers le Nord de l’Europe.

Cette plante possède une racine pivotante qui ressemble à une longue carotte blanche avec des ramifications et des tiges charnues, trapues et creuses qui sont recouvertes d’une forte pilosité. Au centre de la fleur étoilée, les étamines portent en leur sommet des anthères noires qui sont étroitement accolées en forme de cône.

La bourrache vient sur tous les terrains mais elle a une préférence pour les terres fraîchement travaillées, légères et riches en cendres. Longtemps considérée comme une mauvaise herbe, elle commence à retrouver la place qu’elle mérite. Elle a une influence favorable sur les choux et les choux-raves en éloignant les limaces et les chenilles de la piéride. Dans notre potager, nous avons toujours des pieds de bourrache à proximité des plants de courges, des fraisiers et des arbres fruitiers en espaliers pour favoriser leur pollinisation. Après un premier semis au printemps, elle se multiplie facilement d’une année sur l’autre, avec l’aide des oiseaux et des fourmis, jusqu’à parfois devenir un peu envahissante. Au printemps suivant, il suffit alors de l’éliminer à l’aide d’une binette. Attention pour les plants oubliés de plus grande taille : prenez une paire de gants, les tiges sont piquantes.

Cette plante mellifère de tout premier ordre est présente dès la fin des fortes gelées jusqu’à l’apparition des premiers grands froids. Sa longue floraison échelonnée fournit de la nourriture aux insectes butineurs. Ses graines riches en lipides sont très appréciées par les insectes et les oiseaux gourmands : la fourmi fait des réserves de graines de bourrache et les passereaux, comme les verdiers, en sont particulièrement friands.

(Extrait de l’article La bourrache, étoile bleue du jardin de Maryse Delafollie, La Revue du pays d’Estrées n° 55)

La fontaine

C’est le mot qui était usuellement utilisé pour nommer une source. Il vient de l’ancien français font (11e s.), du latin fons, fontis « source ». On retrouve « fontaine », seul en en composé, dans de nombreux noms de localité : Fontaine-Bonneleau, Hautefontaine, Mortefontaine, etc.

Avant les travaux d’adduction d’eau, qui ne seront terminés qu’après la Seconde Guerre mondiale dans la plupart des communes, il fallait, pour la consommation courante des humains et du cheptel, se procurer l’eau aux sources et aux puits. Ce toponyme est donc très répandu. Certaines fontaines étaient considérées comme miraculeuses (Voir encadré). Beaucoup de fontaines ont disparu, d’autres ont été captées. Certaines de ces sources servaient à la production de cresson dit « cresson de fontaine ». À Houdancourt, un cressiculteur poursuit cette activité.

Les fontaines étaient désignées de manière très diverse. On pouvait l’attribuer à un saint mais, le plus souvent, le nom indiquait la qualité ou la température de l’eau qui en sortait.

La Fontaine (Canly, Francières, Houdancourt, Longueil-Sainte-Marie), Fontaine du Buté, Fontaine d’Orcamps, Fontaine de Courcelle, Fontaine Trinquette, Fontaine Froide (Catenoy), La Fontaine Blanche (Chevrières), La Fontaine Veron (Grandfresnoy), Les Trois Fontaines (Jaux), Fontaine Saint-Pierre (Jaux), Fontaine des Raseaux (Jaux) , La Fontaine Gellée (Jonquières), La Fontaine Claude, La fontaine Boulant (Labruyère), La Fontaine Biat, La Fontaine de Fer (Longueil-Sainte-Marie), La Fontaine Venus (Moyvillers), Fontaine Sainte-Geneviève, La Fontaine de Jean Legeai (Remy), Fontaine Berneuse, Fontaine Le Conte (Sacy-le-Grand), Fontaine Froide (Saint-Martin-Longueau), etc.

(Extrait de l’article de L’eau dans les noms des communes et des lieudits du pays d’Estrées-Saint-Denis et confins (deuxième partie), Pascal Lenoir, La Revue du pays d’Estrées n° 66)

La choule

Choule de Remy le 9 Mars 1947

La choule ne se pratiquait pas sur un stade comme un banal sport mais dans les champs ainsi que dans les rues et sur les places de la ville ou du village. Deux équipes s’affrontaient. Les jeunes et les moins jeunes se disputaient la possession du choulet (ou esteuf) sorte de ballon de cuir rempli de foin et de son de fabrication locale, en forme de poire, orné de pompons et de rubans. Pour remporter la partie, ils devaient envoyer le choulet en un point précis. Suivant le lieu, la victoire se manifestait sous une forme différente : en expédiant le choulet par-dessus le toit d’une maison désignée à l’avance, en crevant un papier tendu sur un anneau ou même, comme à Boulogne-la-Grasse, en le lançant dans une mare.

Ce jeu viril a connu de multiples variantes : les hommes mariés contre les célibataires, les habitants d’un quartier contre ceux d’un autre quartier ou encore d’un village contre ceux du village voisin (ou des villages voisins). Le coup d’envoi était donné soit par le maire, soit par la dernière jeune fille mariée. Une fois le choulet lancé, les participants s’opposaient dans les rues du bourg, les chemins creux, les prés et les champs voisins sans règles bien précises. Tout, ou presque, était permis : les participants pouvaient user de leurs mains et de leurs pieds pour s’emparer, conserver et taper dans la petite balle. La partie pouvait être très brève si un participant s’emparait tout de suite et par surprise du choulet. Elle pouvait aussi durer fort longtemps et ne s’arrêter qu’après épuisement des deux camps. Parfois, si aucun des camps ne prenait l’avantage, l’affrontement était remis au dimanche suivant. On voit que le rugby, rejeton anglais tardif, policé et minuté, est très éloigné de la choule dans la forme comme dans l’esprit.

En principe, seuls les hommes choulaient. Mais, dans le feu de l’action, il arrivait que les femmes et les jeunes filles, voire les enfants, se jettent dans la bataille pour secourir leurs maris, leurs fiancés ou leurs pères en difficulté. Ne doutons pas que ces personnes du sexe prétendu faible apportaient un précieux et coriace renfort : la mêlée devenait générale !

(Extrait de l’article La choule de Pascal Lenoir, La Revue du pays d’Estrées n° 70)

Une église singulière

À Ressons-l’Abbaye, une curieuse église sans clocher, dédiée à Notre-Dame, dresse sa haute silhouette solitaire lorsqu’on se rend de Beauvais à Méru. Sa façade monumentale dite « de style jésuite » apparaît insolite dans une région où presque tous les édifices religieux remontent au Moyen Âge ou à la Renaissance. Ressons était le siège d’une abbaye royale de Prémontrés, fondée au XIIe siècle, par un sire d’Aumont. Douze moines s’installèrent à l’initiative de l’abbé Saint-Jean d’Amiens. Elle disparut dans la tourmente de la Révolution.

Cet établissement n’a pas laissé d’autres vestiges que cette remarquable église construite entre 1705 et 1715 sur l’emplacement d’une ancienne abbatiale. En 1730, elle subit les dommages d’un terrible ouragan. Le chœur a été démoli au début du XIXe siècle. L’église fut restaurée une première fois en 1922. N’étant plus desservie, comme beaucoup d’autres lieux de culte catholique, elle resta longtemps à l’abandon, se détériorant progressivement avant que de nouveaux travaux ne viennent lui redonner vie.

L’église Notre-Dame de Ressons est classée Monument historique par arrêté du 21 octobre 1994. La façade en pierres qui donne toute son originalité à l’édifice se prolonge d’une nef de trois travées en briques, étayé de contreforts en pierre (renforcés en briques). Le chevet présente une série de pierres en attente qui atteste de la présence, autrefois, d’une abside ou chœur. Une légende locale affirme qu’un souterrain relierait cette église à celle de la paroisse voisine du Déluge…

Photo M.Delafollie

(Extrait de l’Almanach de l’Oise 2014)

La Queusse et la Gueuse

Le bon géant de Rabelais a laissé ses traces dans beaucoup de lieux. En passant dans le Valois, on raconte qu’il posa un pied sur la butte de Dammartin-en-Goële et l’autre sur le Montauban (à Senlis). En marchant, il laissa tomber sa queusse, queusse étant le mot d’ancien français qui désigne la pierre à aiguiser. À Borest, entre Senlis et Nanteuil-le-Haudouin, la population lui attribuait ce mégalithe, classé « Monument Historique » en 1944). La Queusse de Gargantua est un grès de trois mètres de haut en bordure de route, non loin du cimetière. Certains affirmaient que Gargantua, dans sa hâte, avait laissé tomber une autre pierre, couchée près de la première, la « gueuse », c’est-à-dire sa femme.

Une autre pierre remarquable, la Haute Borne, se situait sur le chemin de Borest à Barbery.

(Extrait de l’Almanach de l’Oise 2014)

Le tremblement de terre de 1756

Les habitants de l’Oise pensent généralement que les tremblements de terre épargnent leur département. Il n’en est rien. Depuis la fin du 16e siècle, une trentaine de séismes, de plus ou moins grande importance, ont secoué l’Oise dont une bonne moitié avait leur épicentre dans notre département.

Le plus connu et le plus fort est celui de 1756. Pour être plus précis, il faudrait parler d’« essaim » de tremblements de terre. En effet, à partir de février, une série de secousses se produisit. Elles se prolongèrent jusqu’au mois de mai avec une période de plus grande intensité le 30 avril. Ce dernier séisme, le plus violent, toucha la région nord-ouest de l’actuel département de l’Oise comprise entre les villes de Saint-Just-en-Chaussée, Breteuil et Montdidier mais il fut ressenti bien au-delà dans les pays qui constituent aujourd’hui la Somme, l’Aisne, la Marne, la Seine-et-Marne, le Pas-de-Calais et les départements de la région parisienne.

L’épicentre de cette secousse semble avoir été situé entre Saint-Just et Breteuil. Son intensité a été estimée au degré VI de l’échelle MSK, élaborée en 1964 par les sismologues Medvedev, Sponheuer et Karnik et qui comporte 12 degrés. Ce système de mesure indique l’intensité d’une secousse à partir des effets sur les hommes et les bâtiments alors que l’échelle de magnitude ou échelle de Richter, plus connue, quantifie l’amplitude des mouvements du sol d’après l’enregistrement obtenu sur un sismographe.

Divers témoignages locaux ainsi que les registres paroissiaux nous renseignent sur les dégâts produits par ces séismes qui, on s’en doute, frappèrent les esprits. Certaines sources affirment qu’à Breteuil, des cheminées et des maisons s’écroulèrent alors que d’autres sources ne parlent que de dommages mineurs. Dans son Histoire de Breteuil (1821), Pierre Mouret raconte : « On éprouva dans le courant d’un mois plusieurs secousses très sensibles à Breteuil et à Ébeillaux. On se sentait un peu bercé, on entendait le cliquetis de vaisselles sur les potières, mais du reste aucun événement n’est arrivé… L’épouvante des habitants de Breteuil a été si grande qu’une partie couchait dans les champs et jardin. »

Par contre, si l’on en croit le registre paroissial du lieu, le château de Wavignies ainsi que ceux de Bois-Renault et du Plessier-Saint-Just furent « ébranlés et lézardés ». Ce document ajoute que le chœur de l’église fut « ébranlé et le haut de la cheminée du fourny du presbitaire est tombé ». D’autres édifices religieux connurent quelques désagréments. Aujourd’hui encore, les réparations des fissures et lézardes occasionnées par ce tremblement de terre demeurent toujours visibles sur certaines églises comme celles de Maimbeville ou de La Neuville-Roy.

Le curé de Bonvillers, l’abbé Delarche, décrit dans son journal les effets du séisme sur la population : « Chacun se sauva des maisons qui étaient agitées d’une manière épouvantable ; on aurait dit qu’elles allaient être renversées ; la terre faisait des bondissements sous les pieds comme si elle eût été prête à s’entrouvrir. On entendait chacun pousser dans les rues des cris et des hurlements affreux dans l’appréhension de la mort. Il ne se passa pas de jour qu’on entendit des secousses, tantôt plus fréquentes, tantôt moins fréquentes, tantôt plus violentes, tantôt moins violentes »

Les habitants des campagnes effrayés et leurs curés crurent voir dans ces séismes une punition divine. Des processions furent organisées. […]

(Extrait de l’Almanach de l’Oise 2016)

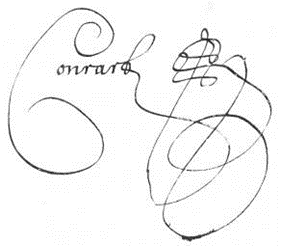

Valentin Conrart, premier secrétaire de l’Académie française, au château de Jonquières

Le château de Jonquières

Valentin Conrart (1603-1675), est un homme de lettres français, initiateur du projet de l’Académie française dont il fut le premier secrétaire. Beau-frère de Jean de Dompierre, il effectue entre 1632 et 1673 plusieurs séjours au château de Jonquières. Ce château est occupé, dès 1524, par les seigneurs de Dompierre.

Conrart a assuré une correspondance imposante avec les gens de lettres de l’époque dont Guez de Balzac (écrivain et épistolier), de Boisrobert (poète et dramaturge), Chapelain (critique littéraire), Péllisson (historiographe de Louis XIV), Rivet (théologien), Tallemant des Réaux, (écrivain)…

À partir de ces échanges épistolaires, nous avons tenté de reconstituer son parcours et ses déplacements en Picardie.

Jean-Marie Gillardin – La Revue du pays d’Estrées, N°62 – avril 2017

(Photo Francis Lepage)

Signature de Valentin Conrart

Lettres de M. de Balzac à M. Conrart

La revue du pays d’Estrées – juillet 2015 – n°55

Le bassin supérieur de la source

Photo Jean-Marie Gillardin

Les bassins de rétention

Photo Jean-Marie Gillardin

La goulotte d’arrivée d’eau

Photo Jean-Marie Gillardin

L’œil de la source

Photo Jean-Marie Gillardin

Photo Jean-Marie Gillardin

La suette picarde : une maladie mystérieuse

La Revue du pays d’Estrées – juillet 2014 – n°51

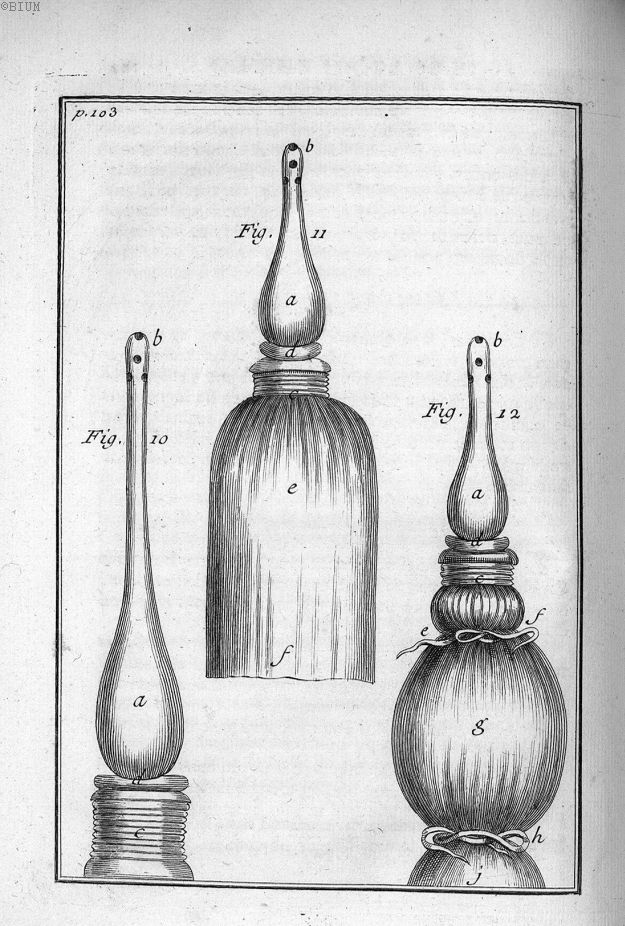

Une épidémie, parfois liée au choléra, connue sous le nom de « suette picarde », a été suivie par les plus grands médecins des 18e et 19e siècles. Ce qui intrigue, c’est sa soudaineté, sa résurgence et sa localisation. Les saignées, les purges et autres lavements sont à la base du traitement, identique à celui d’autres pandémies, durant cette période. Evidement on y associe des recettes et des médications issues d’une pharmacopée des règnes minéral, animal ou végétal. Souvent bénigne, elle a une issue favorable en quelques jours. Cependant, l’éradication de la maladie a été compliquée par des conditions de vie précaires, des préjugés et des croyances qui ne sont rien à côté de la méconnaissance des règles d’hygiène élémentaires. Ces lacunes, peu à peu corrigées, permettront de réduire un taux de morbidité, encore élevé en 1906. Néanmoins, à ce jour, la Science n’a pas entièrement résolu l’énigme de cette suette picarde.

Apparition de la maladie en 1718

La suette picarde ou suette des Picards, ou « Picardy sweat » apparut en France, en 1718, elle prend parfois le qualificatif de suette miliaire, car elle s’accompagne d’une éruption cutanée de boutons, en forme de grains de millet. Sous sa forme bénigne elle dure 8 à 10 jours.

C’est dans le Vimeux puis dans le Beauvaisis que Louis Florent Bellot, médecin local, la décrit d’abord. Lauréat de la faculté de Paris, Bellot en donne toutes les caractéristiques dans sa thèse : « An febri putridae picardis suette dictae sudorifera ?» soutenue le 26 novembre 1733. Les principes énoncés seront repris par Rohault dans un mémoire en 1749.

Thèse de Bellot en 1733 (BIU-Santé*)

*licence ouverte

Canules de poires à lavements (BIU-Santé*)

*licence ouverte

L’épidémie dans l’Oise jusqu’à la Révolution

Le protocole de Bellot est entériné par Jean Baptiste Boyer, médecin ordinaire du roi Louis XV, inspecteur des hôpitaux militaires du royaume, docteur-régent de la faculté de Médecine de Paris. Il est envoyé à Beauvais, par ordre de sa Majesté le Roi Louis XV à trois reprises : 1747, 1750 et 1762. Ses mémoires sur le sujet font autorité. En juin 1791, quelques foyers infectieux signalés dans le Vexin sont assez préoccupants pour que l’Assemblée Constituante promulgue un décret « donnant les instructions sur le traitement de la fièvre miliaire qui est endémique dans l’Oise ».

Une épidémie gérée par la Préfecture et l’Académie de Médecine

Après quelques années de trêve, le suette réapparaît en 1821. Le docteur Rayer, membre de l’Académie de Médecine et de l’Académie des Sciences, fondateur de la Société de Biologie rapporte l’histoire de l’épidémie dans un livre volumineux (A. D .Oise. 1BSE 83) adressé au préfet de l’Oise.

Docteur Rayer (1793-1867)-[BIU-Santé*]

*image avec licence ouverte

Docteur Ménière (1799-1862)- [BIU-Santé*]

*image avec licence ouverte

On fera appel à Ménière, célèbre oto-rhino-laryngologiste, lorsque l’épidémie de suette miliaire se compliquera de choléra en 1833.

Enfin, en 1848, Louis Graves, secrétaire général de la Préfecture de l’Oise, dresse le bilan, sans complaisance, de l’épidémie dans le canton de Compiègne : « La suette […] est pour ainsi dire permanente dans le village de La Croix-Saint-Ouen et de Vieux-Moulin, sans toutefois qu’elle atteigne en même temps un grand nombre d’individus. Les fièvres intermittentes sont fréquentes à Janville, à Saint-Jean-aux-Bois et dans le village de Jaux […] Il est bien probable que ces calamités devaient leur intensité meurtrière à l’ignorance absolue de l’hygiène publique, à l’accumulation de la population dans des logements insalubres et surtout à la misère générale résultant des guerres qui désolèrent si longtemps le pays… »

Auguste Hirsch (1817-1894) professeur d’histoire de la médicine, a répertorié 194 foyers de suette en France entre 1718 et 1879, localisés dans 55 départements sur 89.

A.D.Oise. MP 2322/4 (photo F. Lepage)

L’origine de la maladie encore mystérieuse en 2014

Dans la très sérieuse revue médicale Viruses , parue en janvier 2014, le docteur Paul Heyman (Hôpital militaire de la Reine Astrid, Bruxelles) pose la question, sans la résoudre, de l’existence d’un virus (groupe des Hantavirus) à l’origine de « English sweating sickness » et de la « Picardy sweat ». Ce parallèle reste encore d’actualité pour des maladies où la science ne peut identifier avec certitude ni vecteur ni mode d’infection.